Д. А. Ланин

АВГУСТ ЛАНИН

М.: Белый город, 2008. 48 с. (Серия «Мастера живописи»)

Станковая живопись — лишь одна из многих составляющих огромного и чрезвычайно разнообразного творческого наследия петербургского художника и архитектора Августа Васильевича Ланина (1925–2006). Писать картины маслом он начал в пятьдесят лет, набросав эскиз первого холста «Скрижали» в день своего юбилея. К этому моменту он уже успел поработать в большой архитектуре, приобрести широкую известность в качестве художника-графика, пережить травлю и запрет на участие в выставках в период «борьбы с формализмом», пройти через увлечение поп-артом, разработать собственный метод синтеза искусств на электронной основе и стать одним из признанных лидеров этого направления. Его проекты цветомузыкальных архитектурных объектов, как концептуальные, так и заказные, имели громкий успех, неоднократно публиковались в советской прессе («Правда», «Известия», «Ленинградская правда», «Декоративное искусство СССР» и др.), демонстрировались по телевидению, и казалось, что именно в этой новой и перспективной области искусства Ланин, наконец, нашел ту форму выражения, которая точнее всего отвечала его представлениям о «синтетическом искусстве». Обращение к живописи, на время оттеснившей все прочие интересы, было поэтому шагом совершенно неожиданным, вызвавшим недоумение коллег и в очередной раз изменившим его судьбу как художника. Но и живопись не была последним этапом его творческой эволюции: в девяностые годы он уже преимущественно занимался концептуальной архитектурой, а в последние годы жизни, когда ослабевшее зрение больше не позволяло ни рисовать, ни чертить, создавал каркасные скульптуры из проволоки. При этом каждый период настолько своеобразен и непохож на остальные, что, по выражению лучшего исследователя его творчества профессора М. С. Кагана, «того, что сделал Ланин, с избытком хватило бы на десять абсолютно разных художников».

Именно необычайная многоплановость и разнохарактерность его деятельности определяют уникальность позиции Ланина в истории советского искусства, вся организация которого предполагала и поощряла узкую специализацию художников. Они же серьезно осложняли его положение в ЛОСХ, где худсоветы и выставкомы зачастую отказывались рассматривать его работы по чисто формальным основаниям, как «непрофильные для данной секции». И хотя по меркам того времени его карьеру можно считать вполне успешной: Ланин был профессором кафедры рисунка и живописи архитектурного факультета ЛИСИ, академиком Российской академии гуманитарных наук, кандидатом архитектуры, членом двух творческих союзов (Союза архитекторов — с 1956, Союза художников — с 1959), его работы демонстрировались на многих выставках, в том числе на семи персональных, — все же его творчество никогда не воспринималось в целом и именно как целое.

До сих пор остаются неизвестными зрителям не просто его отдельные произведения, а целые периоды, результаты напряженного труда в течение десятилетий; но и те стороны его деятельности, которые обычно и связываются с его именем, были доступны публике отнюдь не в полном объеме. Хотя без всякого преувеличения можно сказать, что в конце пятидесятых-начале шестидесятых Ланин был одним из самых модных и преуспевающих графиков в Ленинграде, этой популярностью он был обязан лишь наиболее ранним своим линогравюрам. Выделяясь на общем фоне своей остротой и выразительностью, они «на ура» проходили через худсоветы, часто выставлялись, в том числе за рубежом, публиковались в различных изданиях и охотно принимались на реализацию в художественные салоны. После 1961 г. характер его графики резко меняется: вместо гравюр все чаще появляются монотипии, их изобразительный язык усложняется, образная система приобретает содержательную глубину и философскую насыщенность. В них Ланин впервые заявляет о себе как художник-мыслитель, работающий с фундаментальными метафизическими категориями. Но этих сложных по замыслу и технически виртуозно исполненных графических листов зрители так и не увидели: новые работы уже не укладывались в эстетическую программу умеренно-прогрессивного течения, и в 1963 г. Ланин был официально объявлен «формалистом». И хотя из ЛОСХ его не исключили, об участии в выставках пришлось забыть на долгие пятнадцать лет, а впоследствии он предпочитал выставлять живопись.

Чрезвычайно интересные работы «поп-артистского» периода (вторая половина шестидесятых), фотографии которых сегодня вызывают бурю эмоций у историков «подпольного искусства», также никогда и нигде не экспонировались и не публиковались; значительная их часть была похищена из мастерской еще в начале семидесятых, и их местонахождение неизвестно. Из десятков масштабных проектов цветомузыкальных объектов были осуществлены лишь некоторые интерьерные решения, в то время как более сложные в исполнении монументальные наружные установки, утвержденные художественными и градостроительными советами и с энтузиазмом принятые заказчиками — директорами крупных предприятий, исполкомами городов, правительствами союзных республик, — в итоге так и остались в чертежах и макетах. Концептуальный проект активной среды эмоционального воздействия на электронной основе, выполненный в 1973–1974 гг. по заказу Института медико-биологических проблем в рамках государственной программы освоения Луны, вообще был засекречен. Выставки живописи Ланина в 1977 и 1979 гг. имели сенсационный успех и сопровождались бурными дискуссиями, но это привело лишь к тому, что перепуганное руководство ЛОСХ поспешило вновь изолировать его от зрителя, в 1985 г. отказав даже в проведении выставки к шестидесятилетнему юбилею, по давней традиции полагавшейся каждому члену этой организации. Проекты девяностых годов известны лишь узкому кругу архитекторов, посещавших его мастерскую. Таким образом, большая часть работ при жизни художника не демонстрировалась.

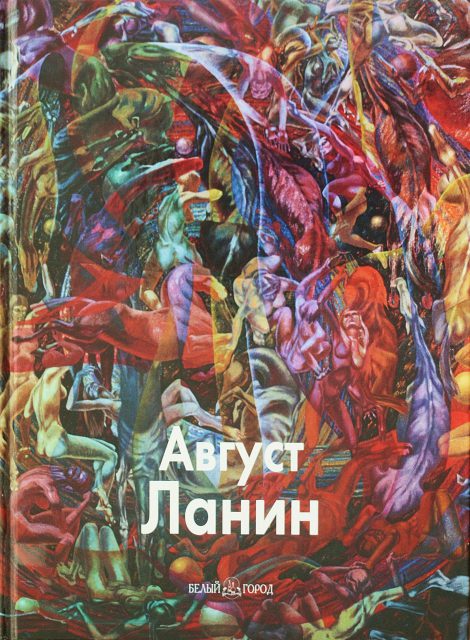

Чтобы более или менее удовлетворительно представить все аспекты и все периоды творчества Августа Ланина, потребовался бы, как минимум, четырехсотстраничный альбом, и есть надежда, что в обозримом будущем такая книга появится. В настоящем же издании воспроизводятся 42 из примерно ста больших живописных произведений, созданных в период с 1975 по 1995 г. К сожалению, объем книги не позволяет включить в неё графические эскизы и подготовительные рисунки к этим картинам, хотя, по мнению многих художников и искусствоведов, они имеют не меньшую художественную ценность, чем сами картины.

Следует отметить, что из всего созданного Ланиным именно живопись вызывала и продолжает вызывать наиболее противоречивые отзывы. Если все без исключения художники и знатоки всегда признавали выдающееся мастерство Ланина как графика; если архитекторы всегда отмечали в его проектах продуманность и точность необычных конструктивных решений, а многие из его бывших студентов считают себя его учениками именно в архитектуре, несмотря на то, что официально он преподавал им только рисунок и объемно-пространственную композицию; если, наконец, все исследователи советского андеграунда, видевшие фотографии его коллажей, объектов и инсталляций шестидесятых годов, единодушны в том, что это крупное явление в истории «запрещенного искусства» в СССР, — то в суждениях профессионалов и зрителей о его живописи представлен весь спектр оценок, от восторженных до крайне негативных.

Действительно, эти картины нетипичны для искусства того времени даже по технике исполнения. Их колористическая строгость, письмо в один слой, полное подчинение живописи рисунку, широкое использование локальных цветов и проработанность деталей явно идут вразрез с основными тенденциями развития советской станковой живописи семидесятых-восьмидесятых годов, когда превыше всего ценилась самодовлеющая «живописность», культивировались свободная пастозная манера письма, сложные цветовые переходы и вибрации, «нон-финито» и широкий, размашистый рисунок кистью. Особенно старательно эти требования художественной моды соблюдались в Ленинграде, где к тому времени была уже канонизирована и объявлена высшим достижением «ленинградской школы» живопись, с одной стороны, Моисеенко и Мыльникова, с другой — художников из «группы одиннадцати». Картины Ланина, принадлежащие к совершенно иной живописной традиции, вызывали поэтому раздражение у многих лосховских живописцев, принимавших специфические приемы господствующей школы за основополагающие принципы живописи как таковой. Не находя этих приемов у Ланина, они приходили к выводу, что «это не живопись, а графика, только выполненная маслом», хотя и не могли отрицать, что технически его работы написаны абсолютно профессионально.

Между тем, исторически такая живопись имеет не менее глубокие корни, чем художественная программа Моисеенко и «одиннадцати», и, что еще важнее, она располагает не меньшими выразительными возможностями. Генрих Вельфлин, первый искусствовед, выявивший и подробно описавший противоположность линейного, или графического стиля живописи, оперирующего контуром и тоном (например, живопись Дюрера или Боттичелли), и стиля собственно живописного, имеющего дело с пятном и красочной массой (например, письмо Рембрандта), и видевший в борьбе этих «способов художественного видения» движущую силу всего развития европейского искусства от Ренессанса до импрессионистов, никогда не отдавал предпочтения какому-то одному из них. «Кому интересно уяснить свое отношение к видимому миру — пишет он в «Основных понятиях истории искусства», — тот должен прежде всего отдать себе отчет в этих двух кардинально различных способах видеть. Живописный способ — способ позднейший, но он не является высшим в абсолютном смысле этого слова. Линейный стиль создал ценности, которыми не обладает и не хочет обладать стиль живописный. Это два миросозерцания, по-разному ориентированные в смысле вкуса и интереса к миру, однако каждое из них способно дать законченную картину видимого» [1].

В советской живописи тенденция к возрождению эстетики «линейного», по классификации Вельфлина, или неоклассического, по определению современных искусствоведов, письма наметилась только в восьмидесятые годы и только в Москве, в то время как в Ленинграде по-прежнему задавали тон сторонники чистой «живописности». Однако было бы неверно рассматривать живопись Ланина как явление, внутренне родственное московскому «неоклассицизму» восьмидесятых и отчасти его предвосхитившее. Даже на формально-стилистическом уровне очевидны принципиальные различия между его картинами и работами Жилинского, Филатчева и других ведущих представителей этого течения. Для московских художников определяющим было обращение к наследию раннего Ренессанса; они не чуждались откровенной стилизации «под кватроченто», используя такую стилизацию как технический прием, позволяющий достичь эффекта «остранения» и придать современным сюжетам и образам некую вневременную значимость и «одухотворенность» (одно из самых популярных слов в искусствоведческом лексиконе тех лет). О более глубоком проникновении в природу ренессансного и вообще классического художественного мышления здесь и речи не было, и по своему мировоззрению эти живописцы были такими же чистыми лириками, фиксирующими мгновенные состояния души, как и большинство других художников «левого МОСХа» и «левого ЛОСХа». Именно поэтому они без всяких затруднений влились в мэйнстрим поздней советской живописи: ведь в данном случае менялись только средства, а не сами художественные задачи.

«Графичность» живописных работ Ланина имеет и иное происхождение, и иной смысл. Источниками его живописи являются иконопись, академический классицизм рубежа XVIII–XIX вв. и авангард двадцатых годов, причем из представителей последнего наибольшее влияние на Ланина оказали Малевич и Филонов. В некоторых работах явственно доминирует та или иная из этих традиций (скажем, «Прометей» — вещь совершенно классицистическая, «День поминовения» прямо цитирует иконописный канон, сложнейшее цветовое и композиционное построение «Хаоса», несомненно, восходит к картинам-«формулам» Филонова, а «Точка схода и секущиеся пространства», несмотря на введение перспективного сокращения, целиком посвящена проблематике супрематизма). Однако в подавляющем большинстве случаев все они сливаются и как бы исчезают в новой и непривычной изобразительной конструктивности, в некоем синтезе, достаточно неожиданном, если учесть крайнюю разнохарактерность и самих этих формально-стилистических систем, и исторических эпох, которым они принадлежат, и мировоззрений, лежащих в их основе. Между ними как будто нет и не может быть ничего общего — кроме, пожалуй, все той же пресловутой «графичности». Но чем, в таком случае, объясняется эта единственная общая черта столь разных во всем остальном художественных явлений?

В данном случае мы можем воспользоваться готовым ответом. Еще в конце XIX века Макс Клингер, теоретик, при этом сам бывший не последним художником своего времени, утверждал: если живопись как таковая выражает полноту и радость жизни, если она постигает природу чувственной реальности, то графика, сохраняющая глубинное родство со знаком, пиктограммой, иероглифом и гораздо теснее живописи связанная со словом и логической абстракцией, имеет дело преимущественно с миром идей. Всякий раз, когда живопись вторгается в область отвлеченного мышления, она вынуждена обращаться к опыту графики и заимствовать ее выразительные средства, отказываясь от некоторых собственных. Поэтому «графична» живопись средневековья, западноевропейского и русского; «графична» оперирующая аллегориями живопись эпохи Просвещения; «графичен» авангард, в отличие от предшествовавшего ему импрессионизма. И живопись Ланина «графична» вовсе не потому, что ее автор имел за плечами большой опыт работы в архитектуре и в печатной графике, а потому, что эта живопись прежде всего интеллектуальна.

Чтобы оценить значение данного обстоятельства, нужно воспринимать его в контексте того времени: контексте не только и не столько историко-художественном, сколько общекультурном и социологическом. «Интеллектуальная нагрузка большинства работ Ланина говорит об их обращенности к тому новому, современному типу зрителя, которого породила эпоха научно-технической революции и который ищет в искусстве прежде всего мысль», — писал о нем в восьмидесятые годы М. С. Каган [2]. В период брежневского застоя потребность общества в идеях, в обобщениях, в концептуальном осмыслении происходящего была огромна; именно альтернативную идеологию советская интеллигенция искала, находила и ценила превыше всех эстетических достоинств в литературе и кинематографе, в театре и даже в бардовской песне, в то время как художники, за единичными исключениями (например, Эрнст Неизвестный) все больше замыкались в своем профессиональном кругу, культивируя особый советский вариант l’art pour l’art и начисто игнорируя запросы «человека с улицы», благо социалистическая экономика позволяла делать это безнаказанно. Поэтому социологически и стилистически живопись Ланина ближе к литературе и режиссуре семидесятых, чем к каким бы то ни было течениям в изобразительном искусстве того времени, официальном или подпольном. Этим, по-видимому, в немалой степени объясняется ошеломляющий успех первых двух выставок его живописи в Голубой гостиной ЛОСХ и в Доме архитекторов, когда при полном отсутствии какой-либо рекламы на улице стояли длинные очереди желающих посетить выставку. Такие очереди в ту эпоху довольно часто можно было увидеть в дни театральных и кинопремьер, но никогда — во время лосховских вернисажей.

Сегодня, когда мы уже не можем воспринимать эти картины с непосредственностью современников, постепенно выявляются и выходят на первый план иные, собственно художественные их качества. Для всего творчества Ланина, начиная с графики пятидесятых годов и заканчивая каркасной скульптурой последних лет, характерно то, что в нем безошибочно предугаданы те или иные важные тенденции формообразования, доминаты будущего развития изобразительного искусства, отчетливо проявившиеся лишь много позднее. Он всегда как бы забегал вперед, всегда несколько опережал свое время, но никогда не умел воспользоваться этим преимуществом: к моменту, когда его давние находки вдруг оказывались последним веянием моды и общим местом в работах «прогрессивных художников», Ланин уже терял к ним всякий интерес и занимался чем-то совсем другим. Если говорить о живописи, то такой находкой был ее основной композиционный прием — сложный коллаж с наложениями сюжетов друг на друга, получивший широкое распространение десятилетия спустя под влиянием интенсивно развивающейся компьютерной графики. Конечно, задолго до этого существовал фотоколлаж, который использовался, например, в журнальной или архитектурной графике. Были, начиная с двадцатых годов, и отдельные попытки применить этот метод в живописи, но попытки робкие, непоследовательные и не слишком убедительные, поскольку всякий художественный прием должен быть хорошо мотивирован, иначе он остается чисто формальным опытом, упражнением по композиции. У Ланина такая мотивировка есть, поэтому коллаж перестает быть просто коллажом и перерастает в монументальную изобразительную симфонию, подобно тому как в фильмах Эйзенштейна «монтаж аттракционов», взятых из арсенала массовой культуры его времени, перерастал в подлинный кинематографический эпос.

«Общим принципом творческого метода Ланина является категорический отказ подчинить картину закону оптического восприятия, потребность выразить большую, емкую, философского масштаба мысль. Это придает картинам и образам художника символический характер, выводя их содержание за пределы непосредственно созерцаемого и переживаемого» [3]. Можно добавить: и эта мысль всегда включает собственное отрицание. Совмещения и наложения изображений служат для передачи ощущения сложности мира, в которой никому не дано разобраться до конца — ибо, в отличие от того же Малевича, Ланин никогда не верил, что искусство может подняться над действительностью, схватить ее смысл и дать ее окончательную, итоговую визуальную формулу. И все же, в отличие от художников позднейших, он верил, что искусство должно к этому стремиться, хотя бы и осознавая недостижимость своей цели. Если авангардистам двадцатых годов нужна была только последняя истина, полная и безусловная, без недомолвок и компромиссов, а представителям современного «трансавангарда», равно как и салонным «реалистам», не нужна никакая истина вообще, то Ланин готов был признать себя обладателем истины частичной и неполной. Он часто цитировал слова Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю, другие же не знают и этого». Коллаж означал неоконченность, незавершенность познания.

Как и всякая интеллектуальная живопись, картины Ланина являются попыткой изобразить не события, а смысл событий. Но смысл этот, по Ланину, бесконечен: всякое событие в его интерпретации оборачивается неразрешимой загадкой, драмой с неограниченным числом действующих лиц, связанной с тысячами других событий и вплетенной в таинственную жизнь космоса. «Сюжет» лишь условно выделяется из множества смыслов, которое он символически представляет, и в любую минуту может стать составной частью какой-то другой истории: и действительно, центральный сюжет одной картины часто становится фрагментом другой, и наоборот, фрагменты прежних картин разворачиваются в темы новых. Стремление изобразить неизобразимое приводит к нагромождению образов, — впрочем, композиционно безупречно организованному, — которое начинает работать поверх всех этих образов, сообщая зрителю нечто большее, чем ему непосредственно показано. Сравнение с симфонией, вообще с музыкой здесь напрашивается само собой; здесь же — точка пересечения Ланина с символизмом, который тоже ставил перед живописью задачи, традиционно решаемые средствами музыки (достаточно вспомнить Чюрлениса или Пюви де Шаванна). «Мной фиксируются явления, не поддающиеся ни словесной формализации, ни математической формуле» — говорил он [4]. Но мистицизм символистов, равно как и их эстетство, переходящее в манерность, равно как и преимущественно камерный, рассчитанный на посетителей салона или светской гостиной характер их работ, Ланину были глубоко и принципиально чужды. Нужно помнить, что он жил в СССР и его картины были адресованы массовой зрительской аудитории — тысячам советских инженеров, младших и старших научных сотрудников, учителей, врачей, а отнюдь не узкому кружку посвященных, как работы художников андеграунда. Поэтому свои замыслы он стремился, не теряя главного, по возможности упрощать, а не искусственно усложнять. Трудно представить себе символиста, верящего в разум масс и обращающегося к массам; впрочем, это пытался сделать поздний Александр Блок. Точно так же, уже не в социологическом, а в стилистическом плане, трудно вообразить символизм, тяготеющий к монументальности, ясности и отчетливости; символизм, отказавшийся от любых «грёз», «смутных видений» и лирической меланхолии; символизм, в котором чувствуются витальность, энергия, жизненная сила — короче говоря, символизм, начисто лишенный всех черт декадентства. Тем не менее, в картинах Ланина мы встречаемся именно с таким парадоксальным символизмом.

Если символисты XIX века противопоставляли свое искусство духу позитивизма и сциентизма, то Ланин, как истинный шестидесятник, был энтузиастом научно-технического прогресса. Уже упоминавшийся проект искусственной среды активного эмоционального воздействия, двухлетняя работа над которым непосредственно предшествовала началу его занятий живописью, был для него очень важен не столько из соображений престижа (хотя в то время, да и до сих пор вряд ли кто-нибудь еще из художников работал «на космос»), сколько как подтверждение того, что искусство, пусть и в совершенно новых и непривычных формах, объективно востребовано и необходимо «на переднем крае» точных наук. Собственное творчество виделось ему не альтернативой господствующему техницистскому миропониманию советской интеллигенции, а скорее дополнением к нему, некой «поправкой на бесконечность», которую следует внести в представления технократов о мире, обществе и человеке. Популярные идеологемы семидесятых, весь комплекс которых присутствует в его картинах, служат ему лишь отправной точкой, они как бы начинают развиваться на наших глазах, постепенно перерастая свое первоначальное содержание; за более или менее плоскими мыслительными схемами, наполнявшими тогда сознание советских вольномыслящих интеллектуалов, обнаруживается неожиданная глубина, выявляются множественность и противоречивость их возможных интерпретаций, неопределенность и двусмысленность исторического опыта. История и ее осмысление, предметы и метафоры, физическое и ментальное даны вместе, одним общим планом: реальность идеализируется, а отвлеченные понятия материализуются, обретают плоть и кровь. «Символизм Ланина рационалистичен, что приводит подчас к известной литературности его композиций; однако художник этого не боится и решительно идет на такой эстетический риск, не только потому, что превыше всего ценит в художественном произведении мысль, но и потому, что вовсе не отказывается от эмоциональности, он лишь хочет придать эмоциональность, страстность самому мышлению, подобно тому, например, как это делал в своей интеллектуальной драматургии Бертольт Брехт» [5].

Само собой понятно, что подобная позиция, при всей ее внутренней последовательности и четкости, никак не вписывалась в логику борьбы «реалистов» и «нонконформистов» — логику конфликта, составлявшего основное содержание художественной жизни СССР того периода и предопределившего восприятие всех ее фактов как современниками, так и исследователями советского искусства в последующие годы. Отношение художника к этой борьбе точно описывается известной поэтической формулой: «двух станов не боец, но только гость случайный». К моменту формирования в Ленинграде первых независимых и оппозиционных ЛОСХу групп, что произошло только в середине семидесятых (начиная со скандальной выставки в ДК им. Газа в 1974 г.) их художественная проблематика уже утратила для Ланина всякую актуальность, как еще раньше, в начале шестидесятых, потеряла для него привлекательность и реализованная в его ранней графике эстетическая концепция будущего «левого ЛОСХа». Начав заниматься живописью, он сразу оказался между двух враждебных лагерей, с каждым из которых его связывали прежние, давно пройденные этапы его творческой биографии. Последовательно развивая в живописи лишь какой-то один аспект своего художественного мировосприятия и идентифицировавшись с соответствующим течением или группой, Ланин мог бы достичь прочного положения в любом из них: он мог стать заметной фигурой официального искусства, но с тем же успехом мог опираться на свой опыт работы в поп-арте в середине шестидесятых и отстаивать принадлежащий ему по праву статус одного из пионеров советского андеграунда. На любом из этих двух путей он был бы сразу поддержан влиятельными союзниками и единомышленниками, потому что круг общения Ланина в шестидесятые-семидесятые годы охватывал значительную часть интеллектуальной и творческой элиты Ленинграда. Если говорить только о художниках, то среди его ближайших друзей были признанный лидер «группы одиннадцати» и всего «левого ЛОСХа» Ярослав Крестовский и такие незаурядные мастера реалистической живописи как Феликс Лемберский, Николай Ломакин, Георгий Песис, братья Герхард и Рейнгард Френц. Но близким другом был также и один из основоположников «газаневщины» Саша (Вениамин) Леонов, хорошими знакомыми — основатели московской школы кинетистов Лев Нусберг и Франсиско Инфантэ, Вячеслав Колейчук, художники шемякинского круга. На протяжении многих лет мастерская и дом Ланина были как бы нейтральной территорией, где встречались непримиримые противники. С уважением относясь к творчеству тех и других, Ланин, однако, никогда не входил ни в какие объединения и кружки, не примыкал ни к каким течениям и не участвовал в борьбе художественных группировок. Как художник, он был одиночкой и слишком ценил свою индивидуальность, чтобы хоть в малейшей степени пожертвовать ею в пользу концептуального единства и стилистической цельности какого-либо направления.

Не менее сложным было и его отношение к политическому контексту противостояния «официоза» и «андеграунда». Хотя почти все картины Ланина идеологически чрезвычайно насыщены, его невозможно однозначно причислить ни к одному из существовавших в то время течений общественной мысли. Отчасти это объяснятся тем, что его мировоззрение в основном сформировалось уже к концу пятидесятых годов, то есть задолго до раскола советской интеллигенции на конформистов и оппозицию, а этой последней — на «космополитов» и «патриотов», сторонников Сахарова и сторонников Солженицына. Само это размежевание Ланин считал роковой ошибкой, в результате которой обе оппозиционные силы впали в односторонний и примитивный догматизм, тем самым утратив способность к дальнейшему продуктивному развитию. Сегодня мало кто помнит, что все философские и общественные теории шестидесятников, которые были впоследствии растасканы по частям и поделены между враждующими группировками, первоначально «варились в одном котле» и составляли единую систему идей, противостоящую официальным доктринам эпохи сталинизма. Когда же произошла их дифференциация, Ланин как бы отказался признать этот свершившийся факт и продолжал объединять в своих работах темы и мотивы, ставшие отныне несовместимыми; вопреки всему, он пытался сохранить целостность и «полифоничность», многовекторность гуманистических умонастроений времен оттепели. В его мышлении не просто сосуществовали, а парадоксальным образом сливались в одно целое вера в прогресс и любование традиционным деревенским бытом, романтика революции и сочувствие к ее жертвам, героика Великой Отечественной война и пацифизм, социальный утопизм и трезвая, беспощадная оценка советской реальности, идеалы общечеловеческие и специфически национальные, напряженное осмысление догматов христианства и канонических религиозных сюжетов, к которым он возвращался на протяжении всей жизни, и решительное отрицание индивидуального бессмертия души. Ему много раз приходилось слышать от очень разных людей — диссидентов и высокопоставленных функционеров КПСС, руководителей Союза художников и вождей андеграунда, «либералов» и «славянофилов», — одну и ту же фразу, повторявшуюся буквально: «Вы, Август Васильевич, должны, наконец, решить, с кем вы: с нами или с ними». Зачастую продолжением этой фразы было перечисление всего, что те или иные «мы» готовы ему дать при условии полной лояльности: от чинов, премий и почетных званий до издания альбомов на Западе. Но любая партийность была для Ланина морально неприемлема и просто органически невозможна. Его система ценностей, в которой на первом месте стояло понятие «истина», была для этого слишком жесткой, а система идей — слишком сложной и, с точки зрения любой из действовавших тогда общественных сил, слишком непоследовательной и противоречивой.

Неудивительно, что, имея много друзей среди коллег и восторженных поклонников среди зрителей, он так и не приобрел ни союзников, ни последователей, без участия которых никакой успех не перерастает в устойчивое влияние, в неформальную, а часто и формальную власть. Пользуясь огромным авторитетом у своих студентов, Ланин никогда не пытался основать «школу» в том смысле, в каком она была, например, у Моисеенко. Он не прикладывал даже минимальных усилий для популяризации и продвижения («проталкивания», как тогда говорили) своих работ, полагая, что они говорят сами за себя; и поскольку никто не собирался это делать вместо него, мощный общественный резонанс после каждой его выставки в конце концов затихал и забывался, не принося ему никаких дивидендов, кроме раздражения и озлобления руководителей ЛОСХ, которые как раз очень хорошо все помнили. Такая позиция была заведомо проигрышной с практической точки зрения, и он, конечно, отдавал себе в этом отчет; но она позволяла сохранять независимость, а вместе с ней и способность к изменению и развитию, что перевешивало все прочие соображения и резоны.

Своего рода противовесом той постоянной эволюции, которой подвергались художественные методы, приемы и сами формы искусства, в которых работал Ланин, служит неизменность его тематических интересов и предпочтений. От графических листов пятидесятых годов до последних композиций из проволоки разрабатываются одни и те же и те же мотивы и встречаются одни и те же образы, некоторые из которых (нищий, скрипач, спящие пассажиры на вокзале, оркестранты, лошади на галопе, ветвящиеся и образующие сложную структуру тропинки) идут еще от его набросков военных и даже довоенных лет, то есть от первых, совсем детских работ, от самых ранних жизненных впечатлений. Вообще, глядя на строгие, несколько отстраненные, «рационалистически-символические» картины Ланина, трудно догадаться, что почти все в них взято из его графических работ с натуры — набросков, акварельных этюдов, портретов хорошо знакомых художнику людей, — и все без исключения, каждая мельчайшая деталь, обладает, помимо общедоступного, еще и сугубо личным, автобиографическим смыслом и значением. Даже предельно обобщенный, зачастую сведенный к знаку или полностью абстрактной пространственной композиции, ключевой в его творчестве образ Храма имеет вполне определенный прототип — полуразрушенная Иверская церковь в селе Борщевое с сохранившимся в подкупольном «небе» гигантским ликом Христа, который когда-то потряс воображение маленького мальчика [6]. Поэтому упреки в «холодности» и «рассудочности», которые часто вызывали его картины, происходят из недопонимания их художественной природы. Именно потому, что Ланин, как он сам говорил, «писал одни сплошные автопортреты», вкладывая в каждую картину весь свой напряженный личный опыт существования в этом мире, он так тщательно следил за тем, чтобы исключить из них любые эмоции, любую «истерику», так неукоснительно стирал в них все проявления и отпечатки живущего, чувствующего, страдающего, сомневающегося эмпирического «я», все следы того, что он называл «трепыханиями», оставляя лишь чистый общезначимый итог; это было для него чем-то само собой разумеющимся и обязательным, как правила хорошего тона.

Сюжеты его картин очень разнообразны, но легко можно выделить основные, проходящие через все его творчество тематические линии. Прежде всего, это тема природы, которую Ланин воспринимал и изображал иначе, чем большинство современных ему художников; если искать какие-то параллели в искусстве того времени, то можно указать разве что на такие картины Крестовского, как «Мертвое дерево» или «Белое море». В общем же природа (преимущественно северная) в семидесятые годы была темой лирической и романтической, в пейзаже ценились «настроение» и «точно переданное состояние», а пределом обобщения была попытка выразить в локальном мотиве впечатление от северного ландшафта в целом («передать характер Севера»). Напротив, у Ланина природа — это прежде всего Вселенная, космос. В его картинах пейзаж работает совершенно так же, как у художников средневековья и Ренессанса, где любая горка или ручеек вводили в композицию тему универсума. Не вполне понятно, как технически достигается это ощущение «космичности», включенности в мировые взаимосвязи обычного реалистически написанного пейзажа, в основе которого всегда лежит этюд с натуры — добротный, основательный, академичный; почему при его точном воспроизведении в картине он вдруг приобретает совсем новое качество, остается загадкой.

Тема природы у Ланина — это всегда тема Вселенной, но не наоборот: Вселенная к природе не сводится. Помимо видимой и соразмерной человеку природы, она включает «многое такое, что нашей философии не снилось» — нечто принципиально неантропоморфное и, следовательно, непостижимое, поэтому идея природы дополняется обращением к онтологическим аспектам понятия «космос», к содержательности высшего порядка, которая условно передается с помощью геометрических и «супрематических» структур, а также введением орнаментов, букв, чисел и слов. Поскольку те же самые мотивы символизируют действие высшей силы в человеческой жизни и сознании, тема Вселенной здесь смыкается с темами веры и творчества. Примечательно, однако, одно устойчивое различие в трактовке этого сверхприродного начала в зависимости от основной проблематики картины: если по отношению к индивидууму оно характеризуется через присутствие, насыщенность, полноту бытия и знания («Осияние», «Одинокое множество звезд», «Автопортрет в интерьере мастерской» и др.), то в сюжетах «космологических» оно ассоциируется, наоборот, с разрывами, пустотами, междумирием («Каббала межгалактик», «Неконтактные миры», «Излучения черной дыры» и др.). Содержательность пустоты — одно из ключевых «художественных заданий» Ланина, начиная с периода монотипий.

С темой природы связаны также многочисленные образы животных. По своей семантике они разделяются на лошадей и всех остальных — волков, собак, коров, кошек, лягушек, овец и т.д. В символической системе Ланина лошадь занимает уникальное положение: это животное «космическое», она одна причастна к тайнам мироздания («Затмение») и молчаливо свидетельствует о них; кстати, такое же, по существу, применение этого символа неоднократно встречается в поэзии Заболоцкого. Лошадь совершенна и наряду с женщиной обозначает органическое соединение природного и сверхприродного начал, их высший синтез («Хаос», «Амазонки», «Валькирии», «Орлеанская дева» и др.), а кроме того, удостоверяет присутствие вечного в преходящем («Радостный день», «Гроза над Оятью», «Река жизни»). Что касается всех прочих анималистических образов, то они играют роль прямо противоположную, символизируя в различных контекстах телесную и духовную ограниченность природного существа, его смертность, ущербность в том или ином отношении, отделенность от мира и бесконечное одиночество. Понятно, что это не мешает им иногда нести дополнительные значения жертвенности или героизма («Зов», «Старый лось», «Овцы и волки», «Обреченность» и др.).

Второй тематический комплекс — социум и история. Эти картины построены по-другому: если работы «космологического» цикла прямо утверждают существование тайны, которая пронизывает и незримо организует доступный нашему восприятию мир, то здесь каждая отдельная деталь обладает вполне конкретным и легко читаемым аллегорическим и дидактическим значением, и лишь целое, возникающее из соединения в одной картине множества таких деталей, сюжетов и образов, имеет характер собственно символический, то есть указывает на невыразимый, но смутно ощущаемый высший смысл человеческих дел и исторических катаклизмов. Причем зачастую «символический» и «аллегорический» планы противоречат друг другу: устройство и функционирование человеческого общества вызывают у художника иронию или ужас и отвращение, он предлагает одну за другой сатирические метафоры социума («Маскарад», «Юдоль и круговерть», «Умоление истуканов»), доходящие до мизантропического гротеска («Мутанты»), однако примитивности тематизируемых социальных отношений противостоит изощренная сложность их изображения, так что непосредственное, «литературное» содержание картины опровергается самим ее художественным решением. Подобная смысловая двойственность, тонкая и точная игра на различии вербальной и чисто визуальной содержательности резко отличает Ланина от современных ему «художников-идеологов», будь то Глазунов или эпигоны авангарда, стремившихся, как это вообще свойственно политически ангажированному искусству, к полному соответствию «мысли» и «формы». Если их эстетика целиком определяется тем или иным идеологическим пафосом, который в искусстве ищет лишь своего адекватного выражения, то у Ланина, наоборот, идеология становится неким подручным материалом искусства, из которого можно извлечь художественный эффект; правда, это отнюдь не тот плоский эффект анекдота, на котором позднее выстроил всю свою стратегию соц-арт. Здесь, скорее, опять нужно говорить об эффекте «музыкальном»: актуальная социальная проблематика трансформируется в формальные пластические структуры, подобно тому как в XIX веке композиторы извлекали из революционных потрясений музыкальные темы для своих этюдов, сонат и симфоний.

Наконец, третью группу образуют картины, посвященные теме творчества (цикл «Поэты России» и автопортреты), а также работы религиозной тематики. В сущности, это одна и та же тема, взятая в разных аспектах: подлинным носителем религиозного опыта Ланин считает лишь человечество в целом, но тем же самым, чем для человечества является религия, для индивидуума является творчество. Соответственно, его интерпретация библейских сюжетов начисто лишена какого-либо интимно-личностного начала, собственно «религиозного чувства»: откровение касается не кого-то в отдельности, но всех и каждого, и здесь не место сантиментам. Если Пастернак сказал о чувстве, что «оно грандиозней Святого Писания», имея в виду, что и само откровение остается мертвой буквой, пока оно не прочувствовано, не пережито как относящееся к тебе лично, то для Ланина грандиозность религиозной истины состоит как раз в том, что она действенна независимо от того, осознает ее кто-нибудь или нет; но именно поэтому религия у него сводится к эсхатологии, а возможность личного спасения, преодоления косности природно-социального человеческого существования и встречи «лицом к лицу» с трансцендентным связывается не с ней, а с творчеством.

«Моя жизнь уже кончается, а жизнь моих картин еще не началась», — сказал Ланин в одном из интервью десять лет назад [7]. Он знал, что сам уже не увидит нового всплеска интереса к своей живописи, но так же твердо знал и то, что интерес этот вновь возникнет и будет нарастать по мере того как восприятие искусства советского периода будет освобождаться от предрассудков и штампов, а его изучение начнет переходить из рук критиков, ощущающих себя наследниками той или иной восходящей к советским временам традиции, в компетенцию беспристрастных историков искусства. «Большое видится на расстоянии», и сделанное Ланиным оказывается тем значительнее, чем дальше уходит в прошлое художественный быт семидесятых-восьмидесятых, чем стремительнее теряют всякое значение и забываются эстетические и идеологические псевдопроблемы, вокруг которых когда-то кипели страсти и создавались имена. Все, что поддерживалось лишь контекстом, исчезает вместе с этим контекстом; остается только то, имеет опору в себе самом. Коллективное понимание непродуктивно. Ланин всегда и во всем шел своим собственным путем, и именно это позволило ему понять и выразить свое время, изобразив его таким, каким оно было на самом деле.